|

|

Claire Maingon, Claude Pommereau et Guillaume Picon, éd. Beaux-arts, 2014 Claire Maingon, Claude Pommereau et Guillaume Picon, éd. Beaux-arts, 2014

Cet ouvrage collectif est consacré aux artistes, hommes de lettres et de théâtre durant la Grande Guerre. Il se présente sous la forme d’une éphéméride. Nulle autre guerre n’avait mis aux prises autant de combattants, n’avait eu autant de témoins. C’est une guerre dont personne n’avait imaginé l’ampleur, la longueur, l’étendue. Artistes, écrivains, comédiens, tous doivent « faire leur devoir ». Au jour le jour, c’est le récit de ces hommes qui ont combattu et le regard qu’ils ont porté sur cette tragédie, de ces journées décisives qui ont marqué la Grande Guerre, de la vie culturelle à « l’arrière ».

Sculptures Sculptures

Études sur la sculpture du XIXe siècle à aujourd’hui

Sculptures sera une revue annuelle consacrée à la recherche en histoire de l’art dans le domaine de la sculpture à l’époque contemporaine.

Centrée sur l’étude d’une temporalité associée à la naissance de la modernité, elle ouvrira le débat sur des thématiques larges. Volontairement diachronique, la revue souhaite montrer l’existence de créations et transformations, permanences et recyclages intellectuels, théoriques, pratiques dans le champ d’une discipline trop souvent cloisonnée entre académiques, modernes et contemporains, trop souvent perçue comme repliée sur elle-même. Pourtant, de nombreux peintres, architectes, designers, performers, furent et sont aussi des sculpteurs ; la sculpture partageant avec les autres expressions artistiques de nombreux desseins comme être le miroir d’un monde contemporain, exister dans l’espace vécu et habité, révéler une sensibilité peut-être universelle.

Sculptures n’entend pas ériger de critères dans les acceptions de la modernité. Elle saura regarder les marges supposées de sa discipline. Son ambition est moins de donner une définition de la sculpture moderne et contemporaine que d’étudier la réponse de la sculpture et des artistes aux problématiques générées par le temps, la contemporanéité, la sensibilité, la technicité. La revue croisera les regards autour d’enjeux historiques, épistémologiques, sociologiques, philosophiques, techniques, iconographiques. Elle comportera une partie Varia permettant d’accueillir des travaux de jeunes chercheurs et des comptes rendus d’évènements ou de lecture.

La revue est dotée d’un comité scientifique formé par des personnalités du monde de l’art (universitaires et conservateurs de musées) et d’une direction de la rédaction. Chaque année, un membre du comité scientifique conçoit le sommaire de la partie thématique, en lien avec la direction de la rédaction.

– Comité scientifique

Sylvain AMIC, directeur du musée des Beaux-Arts de Rouen

Claire BARBILLON, maître de conférences habilitée à diriger les recherches, histoire de l’art, université Paris-

Ouest-Nanterre-La Défense

Catherine CHEVILLOT, directrice du musée Rodin

Nicolas COUTANT, directeur du musée d’Elbeuf

Stéphanie DESCHAMPS-TAN, conservatrice en charge des sculptures du XIXe siècle, musée du Louvre Thierry DUFRENE, professeur d’histoire de l’art contemporain, université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense Bruno GAUDICHON, directeur du musée d’Art et d’Industrie de Roubaix

Fabrice HERGOTT, directeur du musée d’art moderne de la ville de Paris

Dominique JARRASSE, professeur d’histoire de l’art, université Bordeaux III – École du Louvre

Antoinette LE NORMAND ROMAIN, directrice de l’Institut national d’histoire de l’art

Brigitte LEAL, directrice adjointe du musée national d’Art moderne, Centre Pompidou

David LIOT, directeur du musée des Beaux-Arts de Reims

Paul-Louis RINUY, professeur d’histoire de l’art, université Paris VIII

Amélie SIMIER, directrice du musée Bourdelle

– Direction de la rédaction

Claire MAINGON, maître de conférences, histoire de l’art, université de Rouen

Le premier thème abordé en 2014 sera : sculpture et performance. Si la performance est une forme artistique attachée à l’art contemporain, elle est suggérée plus généralement dans la prouesse remarquable qui conduit à la création d’une œuvre d’art, dans la façon extrême de tirer parti de la matière. On parlait autrefois de morceau de bravoure. À la fois dématérialisée mais aussi très concrète, cette notion traverse l’art de la statuaire pour rejoindre l’art contemporain.

Direction de la partie thématique de ce premier numéro : Fabrice Hergott et Claire Maingon

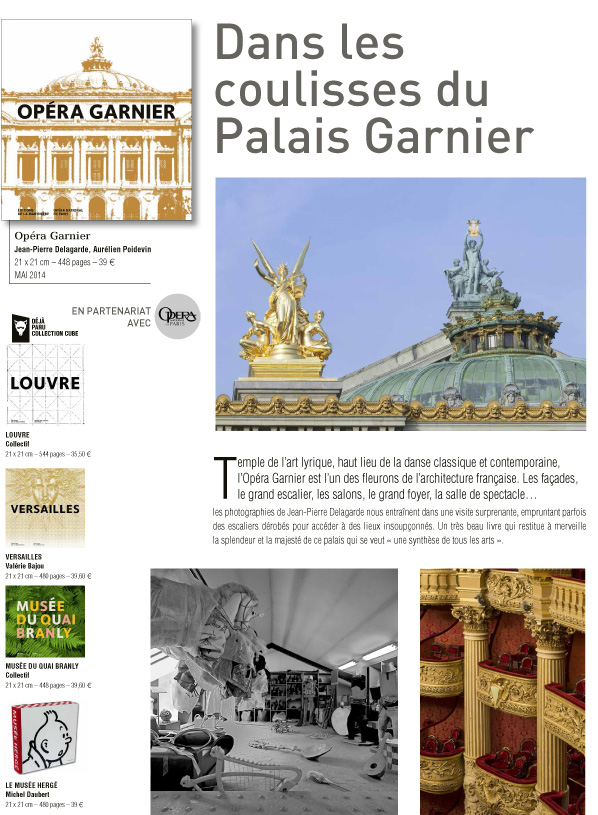

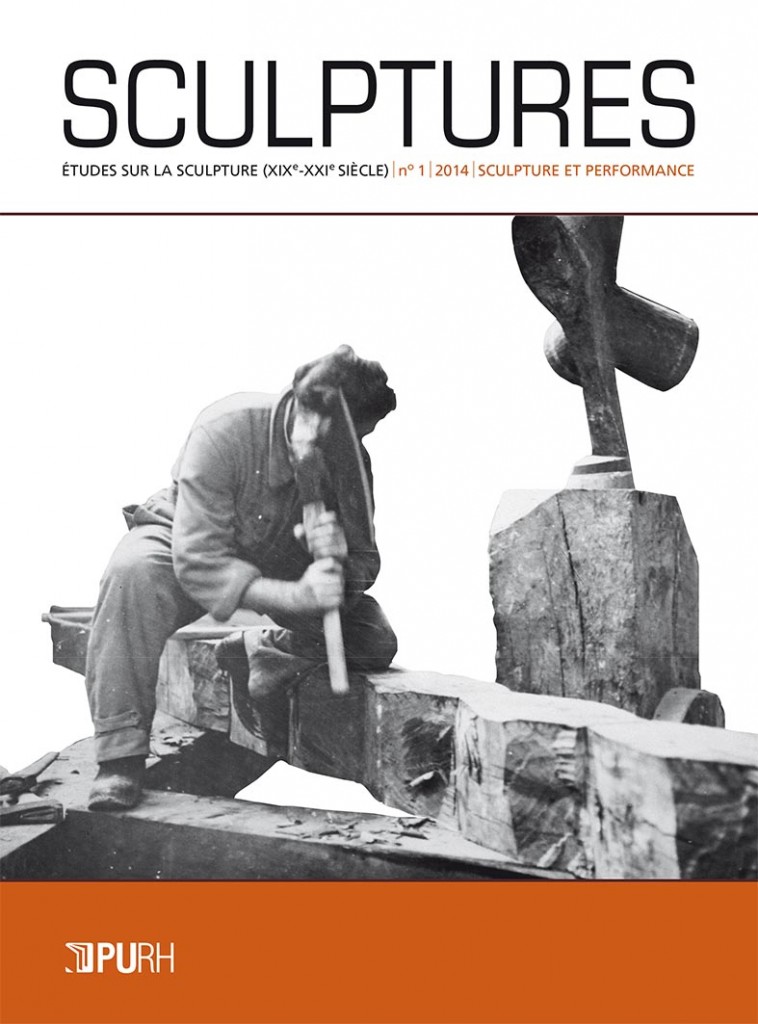

Jean-Pierre Delagarde (photographies) et Aurélien Poidevin (textes), Opéra Garnier, Paris, Éditions de La Martinière, coll. « cube », 2014. Jean-Pierre Delagarde (photographies) et Aurélien Poidevin (textes), Opéra Garnier, Paris, Éditions de La Martinière, coll. « cube », 2014.

Temple de l’art lyrique, monument d’architecture, l’Opéra Garnier se veut « une synthèse de tous les arts ? », et c’est dans ses moindres détails qu’on le découvre ici. Les façades, le grand escalier, les salons, le grand foyer, la salle de spectacle… Les photographies de Jean-Pierre Delagarde et les textes d’Aurélien Poidevin nous entraînent dans une visite surprenante, empruntant parfois des escaliers dérobés pour accéder à des lieux inédits, insoupçonnés. L’ouvrage restitue la majesté de ce palais à l’audacieux programme architectural et décoratif, qui fascina dès son inauguration, en 1875. L’histoire du Palais Garnier y est retracée, de sa construction à nos jours, à travers les acteurs qui l’ont placé parmi les plus grandes maisons d’opéras du monde : directeurs, chorégraphes, compositeurs, interprètes, décorateurs, costumiers…

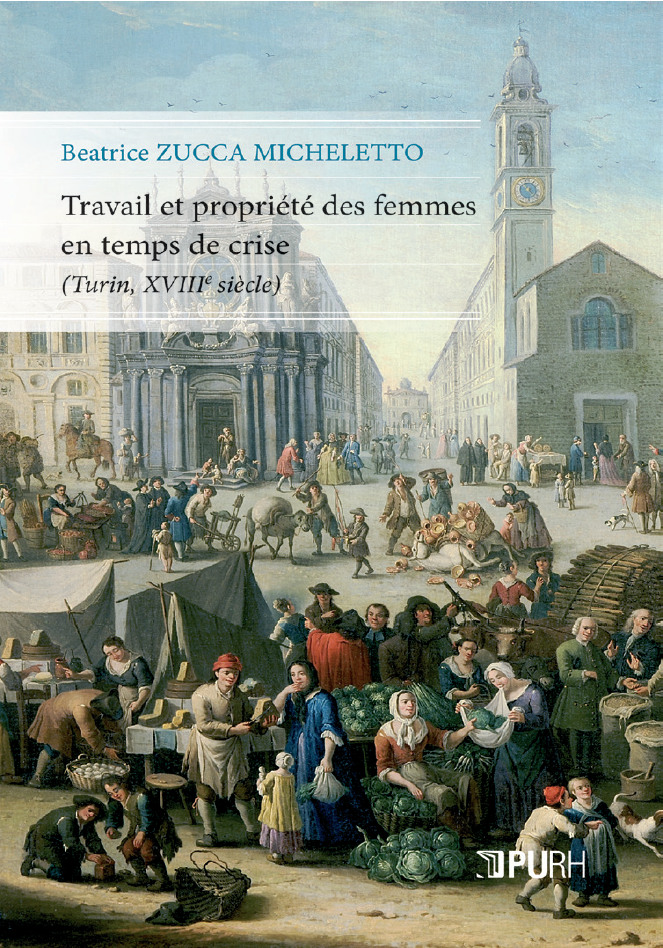

Beatrice Zucca Micheletto, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Rouen, 2014, 246 p. Beatrice Zucca Micheletto, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Rouen, 2014, 246 p.

Ce livre étudie le rôle de la propriété et du travail des femmes de la population urbaine de Turin – sauf la noblesse – durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans un contexte de grave crise économique et sociale. Il montre que l’étendue de l’action économique de ces femmes – la constitution et l’utilisation de leur dot et de leur trousseau de mariage, l’accès à la formation et au monde du travail – non seulement tient une place importante dans les stratégies de survie des familles, mais affectent aussi la nature des relations à l’intérieur du ménage. On a souvent présenté les familles d’Ancien Régime comme « patriarcales », les rapports entre mari et femme étant régis par une logique de domination vouée à la sauvegarde de la cohésion familiale. Ce livre remet en question cette configuration relationnelle et signale les asymétries de pouvoir engendrées par les relations économiques entre conjoints. Il montre notamment qu’à Turin propriété et travail des femmes, souvent cachés sous les discours patriarcaux, ouvrent à celles-ci des espaces d’action et parfois de choix, capables de modifier les équilibres de pouvoir entre les conjoints et, plus généralement, entre les membres du réseau familial.

Cette étude associe l’exploitation d’un large éventail de sources d’archives (sources judiciaires, actes notariés, registres des corporations et des institutions de charité) à une approche micro-analytique de la documentation. Elle privilégie la reconstruction de tranches de vie, et, tout en prenant en compte le cycle de vie individuel et familial, l’âge et la condition maritale, valorise les spécificités des contextes socio-économiques et les interactions entre individus.

Michel Biard (dir.), CNRS Editions, Paris, 2014, 300 p.

La Révolution française a-t-elle été provoquée par les idées des philosophes ? Quelle y fut la place des paysans, des femmes, des soldats, des nobles ? Le séisme de 1789 a-t-il profité à la création artistique, aux sciences, à l’enseignement ? En quoi notre démocratie est-elle encore redevable de cette période, via les élections, la sociabilité politique, la presse, le langage ? Comment la citoyenneté fut-elle comprise et surtout mise en pratique ? La Révolution française a-t-elle été provoquée par les idées des philosophes ? Quelle y fut la place des paysans, des femmes, des soldats, des nobles ? Le séisme de 1789 a-t-il profité à la création artistique, aux sciences, à l’enseignement ? En quoi notre démocratie est-elle encore redevable de cette période, via les élections, la sociabilité politique, la presse, le langage ? Comment la citoyenneté fut-elle comprise et surtout mise en pratique ?

« Centralisation jacobine », république, sociétés politiques, contre-révolution, guerre en Europe, féodalité et privilèges, question coloniale : par la multiplicité des thèmes abordés et le croisement des approches, les 28 études claires et concises réunies dans ce volume proposent une lecture vivante de l’épisode révolutionnaire.

Un ouvrage indispensable pour qui veut décrypter ce moment fondamental de l’histoire de France.

Notice sur le site de l’éditeur.

Michel Biard (dir.), Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH), Rouen, 2014, 146p.

En 1789-1790, l’Assemblée constituante décide d’un découpage de l’espace national qui fait naître, d’une part, des subdivisions territoriales nouvelles, d’autre part, des autorités locales chargées de les administrer et d’assurer le maintien d’un fil conducteur entre la capitale et les différents espaces ainsi créés. Plusieurs de ces subdivisions, communes et départements, subsistent encore dans notre actuelle démocratie. Les décrets successifs puis la constitution de 1791 précisent les pouvoirs, les responsabilités et le rôle de ces autorités locales, toutes légitimées par le vote des citoyens. Mais, au fil des années et au gré de la radicalisation des processus révolutionnaires, les chefs-lieux de département ont pu connaître des tensions, de natures diverses, liées à la proximité de plusieurs autorités dans une même ville : municipalité, district, département, sans oublier les institutions « révolutionnaires » de 1793-1795 (comités de surveillance, représentants du peuple en mission). Le présent volume entend proposer une réflexion sur ces «querelles dans le clocher», tant par des exemples concrets de tensions fortes que par des cas de fonctionnement au contraire en apparence harmonieux.

Notice sur le site de l’éditeur.

Gastgeber, Christian / Messis, Charis / Muresan, Dan Ioan / Ronconi, Filippo (éds.) Gastgeber, Christian / Messis, Charis / Muresan, Dan Ioan / Ronconi, Filippo (éds.)

Peter Lang : Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013. 250 p., 10 n/b ill.

Le volume contient des articles portant sur l’histoire de la littérature byzantine et l’histoire culturelle de Byzance. L’accent principal tombe sur

les nouvelles interprétations des sources primaires, tant publiées qu’inédites, avec l’ambition d’approfondir la compréhension de la société

byzantine. Le volume veut ainsi honorer l’un des plus importants spécialistes de la philologie et de l’histoire sociale byzantines : Paolo Odorico.

Son œuvre scientifique couvre un vaste champ d’étude allant du domaine grec classique au grec moderne. Pour l’analyse des sources, Paolo

Odorico a proposé, dans une formulation théorique téméraire, de regarder toute œuvre littéraire comme le produit d’un contexte social donné

spécifique. Il a affirmé que le but ultime de l’analyse littéraire est en fait de toucher la réalité sociale révélée par les textes. Selon son principal

axiome, les études littéraires ne portent pas tant sur la question : « Quels faits sont mentionnés ? », que sur la triple problématique : « Qui écrit

un fait, pour quelle audience et dans quel but ? ». Il a ainsi proposé d’étudier la littérature byzantine non pas comme un corpus documentaire

sans vie, à disséquer par les lecteurs modernes (qui peuvent se leurrer), mais du point de vue de l’auteur lui-même et de son audience virtuelle.

Pour l’honorer, des collègues et amis, également circonspects envers la recherche purement positiviste, ont été invités à mettre en œuvre cette

approche dans le domaine de leur recherche particulière.

Ce volume comprend des articles en français, anglais et allemand.

Notice sur le site de l’éditeur

Marc Belissa et Yannick Bosc, Paris, Ellipses, 2013, 576 p.

Maximilien Robespierre (1758-1794) fait partie de ces figures historiques qui suscitent toujours le débat, non seulement parmi les historiens, mais aussi dans la société travaillée encore aujourd’hui par la référence à la Révolution française. Si Robespierre n’a jamais cessé d’être d’actualité, c’est parce qu’à chaque étape de leur histoire, les Français se sont affrontés sur la signification et l’héritage de la Révolution dont il fut un des acteurs les plus importants. Deux siècles après son exécution le 10 thermidor an II (28 juillet 1794), il est impossible de comprendre Robespierre sans entreprendre une déconstruction des légendes, des représentations iconographiques, historiographiques ou politiques qui se sont succédés jusqu’à nos jours. C’est l’objet de cet ouvrage qui constitue non une biographie de l’Incorruptible, mais plutôt une histoire de la fabrication du “mythe Robespierre”, de sa genèse et de ses enjeux politiques. De ses adversaires thermidoriens jusqu’à ceux qui le voient en ce début de XXIe siècle comme un utopiste glacé et sanglant, de ses admirateurs républicains du début du XIXe siècle jusqu’à ceux qui le considèrent aujourd’hui encore comme une source d’inspiration dans les combats politiques et sociaux de notre temps, Robespierre, ou plutôt les Robespierre, n’ont pas fini d’être un objet d’histoire conflictuel et actuel.

Notice sur le site de l’éditeur.

Lire la conclusion de l’ouvrage.

Guillaume Doizy et Pascal Dupuy (dir.), Publications de la Sorbonne, Paris, 2013, 280 p.

La satire visuelle visant les présidents de la République constitue un formidable laboratoire de réflexion et offre, grâce à un corpus innombrable, des possibilités comparatistes sans précédent. Les contributions réunies dans ce numéro de Sociétés & Représentations s’intéressent au rôle de la caricature politique et à sa mécanique sur le temps long, à partir d’un motif dont la présence transcende la vie politique française depuis le milieu du XIXe siècle.

Dir. Stéphane Mauné, Nicolas Monteix et Matthieu Poux, in Gallia 70.1, CNRS Éditions, 2013, 276 p.

La question de l’alimentation à l’époque romaine est une problématique centrale qui intéresse à la fois les archéologues, les historiens et les anthropologues. Les espaces culinaires constituent des objets d’étude particulièrement précieux qui, au sein des domus urbaines ou bien des villae et établissements ruraux, renseignent de façon pertinente sur les pratiques alimentaires et les questions d’acculturation. Comment sont organisés ces espaces spécialisés ? Quels sont les aménagements bâtis mis en oeuvre ? Livrent-ils des mobiliers ou des paléorestes spécifiques et ces derniers sont-ils discriminants pour caractériser des activités de préparation culinaire ? Ce dossier propose d’aborder à travers une série d’études de cas, toutes les facettes d’une recherche faisant appel à une grande variété d’analyses. L’aire géographique considérée s’étend du sud de l’Italie, jusqu’au nord-est des Gaules et permet, notamment, de mettre en exergue l’existence de transferts techniques. La question de l’alimentation à l’époque romaine est une problématique centrale qui intéresse à la fois les archéologues, les historiens et les anthropologues. Les espaces culinaires constituent des objets d’étude particulièrement précieux qui, au sein des domus urbaines ou bien des villae et établissements ruraux, renseignent de façon pertinente sur les pratiques alimentaires et les questions d’acculturation. Comment sont organisés ces espaces spécialisés ? Quels sont les aménagements bâtis mis en oeuvre ? Livrent-ils des mobiliers ou des paléorestes spécifiques et ces derniers sont-ils discriminants pour caractériser des activités de préparation culinaire ? Ce dossier propose d’aborder à travers une série d’études de cas, toutes les facettes d’une recherche faisant appel à une grande variété d’analyses. L’aire géographique considérée s’étend du sud de l’Italie, jusqu’au nord-est des Gaules et permet, notamment, de mettre en exergue l’existence de transferts techniques.

Notice sur le site de l’éditeur.

|

Publications des doctorants |

Claire Maingon, Claude Pommereau et Guillaume Picon, éd. Beaux-arts, 2014

Claire Maingon, Claude Pommereau et Guillaume Picon, éd. Beaux-arts, 2014