|

|

Olivier DUMOULIN et Françoise THELAMON (dir.)

Réunir des historiens autour des morts, à la recherche de la construction des identités et de la mémoire collective, rien de plus facile. Morts, mémoires, identité, en 1882 les pages, trop célèbres, de Renan sur la Nation ébauchaient la trame de cette indissociable articulation des trois entrées (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Paris, 1882) : « Une nation, c’est une âme, un principe spirituel – deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession commune d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage que l’on a reçu indivis… » Nation pour l’identité, souvenirs pour la mémoire, héritage pour les morts, notre sujet est déjà là ! Le récit des historiens échappe ici à la simple visée réaliste pour devenir ce qui, par la description des morts, inscrit le « devoir-faire des vivants », plus que leur identité, leur être à venir (Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 480). Sans épiloguer davantage, telle serait la mission de l’historien comme celui qui fait parler les morts pour mieux cerner les possibles des vivants. Réunir des historiens autour des morts, à la recherche de la construction des identités et de la mémoire collective, rien de plus facile. Morts, mémoires, identité, en 1882 les pages, trop célèbres, de Renan sur la Nation ébauchaient la trame de cette indissociable articulation des trois entrées (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Paris, 1882) : « Une nation, c’est une âme, un principe spirituel – deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession commune d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage que l’on a reçu indivis… » Nation pour l’identité, souvenirs pour la mémoire, héritage pour les morts, notre sujet est déjà là ! Le récit des historiens échappe ici à la simple visée réaliste pour devenir ce qui, par la description des morts, inscrit le « devoir-faire des vivants », plus que leur identité, leur être à venir (Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 480). Sans épiloguer davantage, telle serait la mission de l’historien comme celui qui fait parler les morts pour mieux cerner les possibles des vivants.

Rouen, PUR, 2001

447 p. – 27 x 21 cm. – 33 €

ISBN : 2-87775-302-6

Pierre CHOINET (fac-similé du manuscrit Smith-Lesouëf 70 et édition critique de Lydwine SCORDIA)

Le Livre des trois âges est un manuscrit énigmatique destiné au roi Louis XI. L’ouvrage traite d’éducation, de chasse, de bon gouvernement, de foi catholique, d’art de la guerre, le tout en 621 vers et douze miniatures. L’auteur, caché derrière un anagramme, est le Rouennais Pierre Choinet. « Medecin et astrologien » de Louis XI, il écrit ce poème moral et politique pour le roi en 1482 ou 1483. Quant aux douze magnifiques miniatures, elles ont été peintes par le Maître de l’échevinage de Rouen, artiste bien connu qui a travaillé pour les conseillers de la ville dans la seconde moitié du XVe siècle. Objet d’art exceptionnel, le Livre des trois âges n’avait jamais jusqu’à ce jour été ni reproduit, ni édité, car le texte était demeuré incompris. Ce précieux manuscrit est comme un « meuble à secret » dont la belle apparence camoufle des tiroirs dissimulés. Le lecteur est invité à découvrir la clé de cette oeuvre d’art qui contribue à éclairer les dernières années du règne de Louis XI. Le Livre des trois âges est un manuscrit énigmatique destiné au roi Louis XI. L’ouvrage traite d’éducation, de chasse, de bon gouvernement, de foi catholique, d’art de la guerre, le tout en 621 vers et douze miniatures. L’auteur, caché derrière un anagramme, est le Rouennais Pierre Choinet. « Medecin et astrologien » de Louis XI, il écrit ce poème moral et politique pour le roi en 1482 ou 1483. Quant aux douze magnifiques miniatures, elles ont été peintes par le Maître de l’échevinage de Rouen, artiste bien connu qui a travaillé pour les conseillers de la ville dans la seconde moitié du XVe siècle. Objet d’art exceptionnel, le Livre des trois âges n’avait jamais jusqu’à ce jour été ni reproduit, ni édité, car le texte était demeuré incompris. Ce précieux manuscrit est comme un « meuble à secret » dont la belle apparence camoufle des tiroirs dissimulés. Le lecteur est invité à découvrir la clé de cette oeuvre d’art qui contribue à éclairer les dernières années du règne de Louis XI.

Rouen PURH, 2009

21 × 29,7 cm – 268 p. – 42 €

ISBN : 978-2-87775-459-0

Alya Aglan, Olivier Feiertag et Yannick Marec (dir.)

Plus qu’une histoire de l’argent en France durant la période contemporaine, cet ouvrage explore l’histoire des relations des Français avec l’argent. S’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire, il part de l’idée que l’argent est à la fois facteur, signe et conséquence de la valeur sociale des biens et des personnes. À la croisée de l’histoire économique, sociale, politique et culturelle, les approches proposées sont autant de contributions à une histoire totale de l’argent, cette réalité protéiforme des sociétés contemporaines. Plus qu’une histoire de l’argent en France durant la période contemporaine, cet ouvrage explore l’histoire des relations des Français avec l’argent. S’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire, il part de l’idée que l’argent est à la fois facteur, signe et conséquence de la valeur sociale des biens et des personnes. À la croisée de l’histoire économique, sociale, politique et culturelle, les approches proposées sont autant de contributions à une histoire totale de l’argent, cette réalité protéiforme des sociétés contemporaines.

Table des matières

Alya Aglan, Olivier Feiertag et Yannick Marec, Introduction

Identités et pratiques sociales

François Lalliard, Héritages, identités, fortunes : l’argent des Bonaparte entre spoliations et restitutions

Francis Démier, L’argent des « petits » dans le Paris du premier XIXe siècle

Jean-Pierre Chaline, L’argent à Rouen au XIXe siècle

Jean-Pierre Moisset, L’argent de l’Église catholique depuis 1905

Jean Ruhlmann, Argent et identité sociale. L’a(r)gent double. La défense, l’identité sociale des classes moyennes et l’argent dans la première moitié du XXe siècle

Bénédicte Percheron, L’argent de la distraction rouennaise pendant la Seconde Guerre mondiale

Jean-Claude Vimont, Le pécule des détenus

Sabine Effosse, Investir ou consommer ? L’opposition du logement et de la voiture en France au temps des Trente Glorieuses

Pouvoir, tensions et régulation

Yannick Marec, Vivre au jour le jour, l’argent des Monts-de-Piété en France au XIXe siècle

Carole Christen, L’argent de l’épargne en France au XIXe siècle

Olivier Feiertag, La bancarisation de la société française dans les années 1968

Didier Musiedlak, Les fascistes italiens et l’argent

Alya Aglan, L’argent de la Résistance

Antoine Rensonnet, La chambre régionale des comptes de Haute-Normandie Histoire politique, 1982-2007

Monique Rolland-Simion, Salaires, conventions collectives et marché du travail en France (1936-1971)

Perceptions, valeur et morale

Alexandre Péraud, La Comédie humaine comme mise en texte de l’imaginaire social du crédit

Alain Plessis, Adolphe Thiers (1797-1871) et l’argent

Alessandro Stanziani, Les deux sens de la spéculation au XIXe siècle

Hubert Bonin, Les banques françaises devant l’opinion (des années 1840 aux années 1950)

Florent Le Bot, « Quand la valeur se dérobe ! » La « bonne qualité », le « juste prix » et la concurrence « avilissante ». Les exemples de la chaussure, du gant et de la porcelaine en France durant les années 1930

Philippe Verheyde, Les profits de guerre : l’argent impur

Ludivine Bantigny, Scènes d’argent. Quelques aperçus sur le rôle de l’argent dans le cinéma français

Rennes, PUR (collection Histoire), 2011

24 x 15,5 cm. – 354 p. – 20 €

ISBN : 978-2-7535-1336-5

Jean-Yves FRÉTIGNÉ et Paul PASTEUR (dir.)

La popularité de Garibaldi (1807-1882) a été et reste extraordinaire, non seulement en Italie, mais dans le monde entier, comme en témoigne l’épithète de « héros des deux mondes » par laquelle on continue encore de le désigner. En Europe et aux États-Unis, à l’instar de ce qui s’était produit pour Napoléon Bonaparte, il se développe dès son vivant une légende dorée et une légende noire de Garibaldi. Cet ouvrage désire cerner les contours de ces légendes qui transforment le condottiere italien en modèle pour les uns et en contre-modèle pour les autres. Les contributions de nombreux historiens étrangers permettent de dessiner une carte précise de la géographie du garibaldisme et de l’antigaribaldisme dans l’aire latine, anglo-saxonne, germanique et slave. Enfin, Annita Garibaldi-Jallet, professeur émérite de l’université de Bordeaux et arrière-petite-fille du héros romantique, dresse le premier bilan des enjeux des commémorations du bicentenaire de la naissance de celui dont Victor Hugo écrivait : « Garibaldi ! Qu’est-ce que Garibaldi ? C’est un homme, rien de plus, mais un homme dans toute l’acception du terme, un homme de liberté, un homme de l’humanité. » La popularité de Garibaldi (1807-1882) a été et reste extraordinaire, non seulement en Italie, mais dans le monde entier, comme en témoigne l’épithète de « héros des deux mondes » par laquelle on continue encore de le désigner. En Europe et aux États-Unis, à l’instar de ce qui s’était produit pour Napoléon Bonaparte, il se développe dès son vivant une légende dorée et une légende noire de Garibaldi. Cet ouvrage désire cerner les contours de ces légendes qui transforment le condottiere italien en modèle pour les uns et en contre-modèle pour les autres. Les contributions de nombreux historiens étrangers permettent de dessiner une carte précise de la géographie du garibaldisme et de l’antigaribaldisme dans l’aire latine, anglo-saxonne, germanique et slave. Enfin, Annita Garibaldi-Jallet, professeur émérite de l’université de Bordeaux et arrière-petite-fille du héros romantique, dresse le premier bilan des enjeux des commémorations du bicentenaire de la naissance de celui dont Victor Hugo écrivait : « Garibaldi ! Qu’est-ce que Garibaldi ? C’est un homme, rien de plus, mais un homme dans toute l’acception du terme, un homme de liberté, un homme de l’humanité. »

Table des matières

Avant-propos

Jean-Yves Fretigne, Garibaldi en Europe, modèle, contre-modèle, légende dorée et légende noire

Giuseppe Monsagrati, Les labyrinthes du général. Garibaldi et les noeuds de la politique après l’unité

Pasquale Fornaro, Garibaldi et l’Europe danubienne et balkanique. Entre réalité et mythe

Marcella Pellegrino Sutcliffe, Garibaldi et la Grande-Bretagne : le « soldat de la Liberté » (1854-1864)

Simon Sarlin, Garibaldi et la France : la fabrique du héros de 1848 à 1882

Isabel Pascual Sastre, Garibaldi dans l’Espagne du XIXe siècle : une légende entre le mythe et la peur

Roland Sarti, Giuseppe Garibaldi et les États-Unis d’Amérique

Stefan Malfer, Les représentations de Garibaldi en Autriche

Laurent Scotto d’Ardino, Garibaldi au miroir du cinéma italien (1945-1970)

Annita Garibaldi-Jallet, Le bicentenaire de la naissance de Giuseppe Garibaldi. Un bilan de mid-term

Paul Pasteur, Conclusions

Rouen, PURH, Changer d’époque, n° 23, 2011

24 x 15.5 cm – 152 p. – 18 €

ISBN : 978-2-87775-508-5 – ISSN : 1263-9737

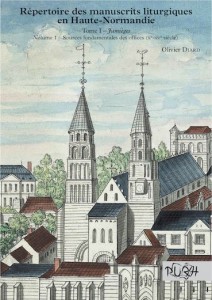

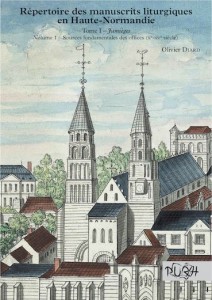

Tome I : Jumièges. Volume 1 : Sources fondamentales des offices (Xe-XVe siècle)

Olivier DIARD

Le répertoire des manuscrits de l’abbaye de Jumièges recense toutes les sources permettant de reconstituer la liturgie de Jumièges au Moyen Âge et de découvrir la culture littéraire, musicale et le scriptorium de Jumièges. Si la transcription de quelques chants dans des manuscrits non liturgiques permet d’apprécier l’art vocal à partir de la seconde moitié du XIe siècle, la recension de onze manuscrits complets invite à suivre chaque étape de l’office des heures à partir de 1175 jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ce patrimoine est valorisé par l’analyse exhaustive d’un « manuscrit de référence » par type d’ouvrage (antiphonaire, psautier, bréviaire) qui, en s’appuyant sur les éditions monumentales des textes (bibliques et patristiques) et sur les répertoires spécialisés (chants et oraisons), permet de repérer aisément les éléments universels ou singuliers de la culture et de la dévotion à Jumièges. En particulier, le catalogue précise les variantes textuelles des chants à partir des éditions existantes, et confronte le répertoire de Jumièges aux grandes traditions musicales d’Île-de-France, de Lotharingie et d’Italie. L’analyse matérielle du manuscrit même rend aussi service à l’historien du livre et à l’historien d’Art et assure la sauvegarde de ce patrimoine fragile qui peut légitimement contribuer, tant en quantité qu’en qualité, à la fierté de la région de Haute-Normandie. Le répertoire des manuscrits de l’abbaye de Jumièges recense toutes les sources permettant de reconstituer la liturgie de Jumièges au Moyen Âge et de découvrir la culture littéraire, musicale et le scriptorium de Jumièges. Si la transcription de quelques chants dans des manuscrits non liturgiques permet d’apprécier l’art vocal à partir de la seconde moitié du XIe siècle, la recension de onze manuscrits complets invite à suivre chaque étape de l’office des heures à partir de 1175 jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ce patrimoine est valorisé par l’analyse exhaustive d’un « manuscrit de référence » par type d’ouvrage (antiphonaire, psautier, bréviaire) qui, en s’appuyant sur les éditions monumentales des textes (bibliques et patristiques) et sur les répertoires spécialisés (chants et oraisons), permet de repérer aisément les éléments universels ou singuliers de la culture et de la dévotion à Jumièges. En particulier, le catalogue précise les variantes textuelles des chants à partir des éditions existantes, et confronte le répertoire de Jumièges aux grandes traditions musicales d’Île-de-France, de Lotharingie et d’Italie. L’analyse matérielle du manuscrit même rend aussi service à l’historien du livre et à l’historien d’Art et assure la sauvegarde de ce patrimoine fragile qui peut légitimement contribuer, tant en quantité qu’en qualité, à la fierté de la région de Haute-Normandie.

> Prix Gossier de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 15 décembre 2012

Rouen, PURH, 2011. – Collection dirigée par Joann Élart

784 p. – 48 p. couleur – 29,7 x 21 cm. – 49 €

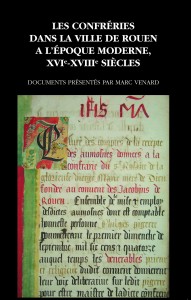

Documents présentés par Marc VENARD

Après avoir fleuri au Moyen Âge, les confréries religieuses ont connu un nouvel essor à Rouen, à partir du XVIe siècle. Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, elles sont des centaines, établies dans les églises paroissiales et dans les couvents de la ville, où hommes et femmes de toutes classes sociales s’inscrivent par obligation professionnelle ou par élan de piété. Toutes visent à créer une solidarité entre leurs membres, vivants et morts, et à en faire des catholiques exemplaires. Chacune traverse tour à tour des périodes de prospérité et de déclin. Par leurs manifestations extérieures et par leur fonctionnement démocratique, les confréries jouent dans la société urbaine un rôle comparable à celui, aujourd’hui, des multiples associations Loi 1901. Le présent ouvrage tente de faire l’inventaire de ces confréries et publie les documents les plus significatifs, textes et images, qu’elles nous ont laissés. Après avoir fleuri au Moyen Âge, les confréries religieuses ont connu un nouvel essor à Rouen, à partir du XVIe siècle. Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, elles sont des centaines, établies dans les églises paroissiales et dans les couvents de la ville, où hommes et femmes de toutes classes sociales s’inscrivent par obligation professionnelle ou par élan de piété. Toutes visent à créer une solidarité entre leurs membres, vivants et morts, et à en faire des catholiques exemplaires. Chacune traverse tour à tour des périodes de prospérité et de déclin. Par leurs manifestations extérieures et par leur fonctionnement démocratique, les confréries jouent dans la société urbaine un rôle comparable à celui, aujourd’hui, des multiples associations Loi 1901. Le présent ouvrage tente de faire l’inventaire de ces confréries et publie les documents les plus significatifs, textes et images, qu’elles nous ont laissés.

Marc Venard, professeur agrégé d’histoire et docteur d’État, a enseigné pendant dix ans à l’université de Rouen avant de terminer sa carrière à l’université de Paris X-Nanterre. Il est membre de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen, et président d’honneur de la Société d’Histoire religieuse de la France.

Société d’Histoire de la Normandie, 2011.

L’éducation spécialisée en Seine-Maritime depuis 1945

Sophie VICTORIEN

La Libération est marquée par une très forte inquiétude des pouvoirs publics face à la délinquance juvénile et face à la jeunesse en difficulté. La Seine-Inférieure, fortement ébranlée par les séquelles de la guerre, souffre d’un équipement très insuffisant pour la prise en charge de ces mineurs. Toutefois, le milieu associatif réussit à rattraper son retard avec l’aide, en particulier, de personnalités locales dont le rôle est déterminant. Tout au long de cette période, les établissements spécialisés affinent leurs méthodes et leurs projets pédagogiques grâce aux progrès de la formation des éducateurs et en s’ouvrant aux autres spécialistes de l’enfance. La Libération est marquée par une très forte inquiétude des pouvoirs publics face à la délinquance juvénile et face à la jeunesse en difficulté. La Seine-Inférieure, fortement ébranlée par les séquelles de la guerre, souffre d’un équipement très insuffisant pour la prise en charge de ces mineurs. Toutefois, le milieu associatif réussit à rattraper son retard avec l’aide, en particulier, de personnalités locales dont le rôle est déterminant. Tout au long de cette période, les établissements spécialisés affinent leurs méthodes et leurs projets pédagogiques grâce aux progrès de la formation des éducateurs et en s’ouvrant aux autres spécialistes de l’enfance.

Cet ouvrage est issu de la thèse de doctorat de l’auteure, récompensée en 2010 par le prix du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale.

Rennes, PUR (collection Histoire), 2011

24 x 15,5 cm. – 318 p. – 22 €

ISBN : 978-2-7535-1283-2

Un document pour l’histoire

Anne-Marie SOHN (dir.)

Ce cahier du GRHIS est le troisième consacré à la correspondance. La lettre y est, cette fois, envisagée moins pour elle-même que comme document de l’histoire. Les historiens l’utilisent certes depuis longtemps déjà dans leurs travaux, mais ponctuellement. Depuis une vingtaine d’années, toutefois, un nombre croissant en a fait l’objet central de leurs recherches. L’intérêt nouveau porté à l’intime et à l’individu explique largement cet engouement pour la littérature du moi. Mais la lettre, à la croisée de l’individu et du social, permet également d’aller au-delà de l’introspection personnelle. Elle nous informe sur la société tout entière, sur la religion comme sur l’amitié, sur l’aristocratie mais aussi, quoique plus rarement, sur les classes populaires. Elle est un prisme idéal pour décrypter le bagage culturel des scripteurs et mesurer l’échec scolaire tout autant que la maîtrise de l’écrit. Il s’agit néanmoins d’une source difficile à manier. Elle impose donc une démarche rigoureuse qui exige une bonne connaissance du contexte, des codes épistolaires ainsi que de la psychologie et de la mise en scène de soi. La lettre surtout est un document subjectif, confronté de façon récurrente aux problèmes de l’exagération et du mensonge. Mais elle seule, inversement, permet de faire une histoire des sensibilités et une histoire des mentalités. Ce cahier du GRHIS est le troisième consacré à la correspondance. La lettre y est, cette fois, envisagée moins pour elle-même que comme document de l’histoire. Les historiens l’utilisent certes depuis longtemps déjà dans leurs travaux, mais ponctuellement. Depuis une vingtaine d’années, toutefois, un nombre croissant en a fait l’objet central de leurs recherches. L’intérêt nouveau porté à l’intime et à l’individu explique largement cet engouement pour la littérature du moi. Mais la lettre, à la croisée de l’individu et du social, permet également d’aller au-delà de l’introspection personnelle. Elle nous informe sur la société tout entière, sur la religion comme sur l’amitié, sur l’aristocratie mais aussi, quoique plus rarement, sur les classes populaires. Elle est un prisme idéal pour décrypter le bagage culturel des scripteurs et mesurer l’échec scolaire tout autant que la maîtrise de l’écrit. Il s’agit néanmoins d’une source difficile à manier. Elle impose donc une démarche rigoureuse qui exige une bonne connaissance du contexte, des codes épistolaires ainsi que de la psychologie et de la mise en scène de soi. La lettre surtout est un document subjectif, confronté de façon récurrente aux problèmes de l’exagération et du mensonge. Mais elle seule, inversement, permet de faire une histoire des sensibilités et une histoire des mentalités.

Rouen, PUR, Cahier du GRHIS, n° 12, 2002

109 p. – 24 x 16 cm. – 16 €

ISBN : 2-87775-308-5

Mémoire, identité et imaginaire

Claude BRIAND-PONSART et Sylvie CROGIEZ (dir.)

Au cours de l’antiquité et du Haut-Moyen Âge, l’Afrique du Nord a vu s’établir de nombreux peuples sur le substrat indigène. Phéniciens, Romains, Vandales et Arabes ont modifié sans cesse les composantes culturelles de cette vaste région. Invention, réappropriation des mythes anciens et modernes, découvertes archéo-logiques, c’est à une réflexion sur toutes ces questions qu’invitent les auteurs de cet ouvrage. Au cours de l’antiquité et du Haut-Moyen Âge, l’Afrique du Nord a vu s’établir de nombreux peuples sur le substrat indigène. Phéniciens, Romains, Vandales et Arabes ont modifié sans cesse les composantes culturelles de cette vaste région. Invention, réappropriation des mythes anciens et modernes, découvertes archéo-logiques, c’est à une réflexion sur toutes ces questions qu’invitent les auteurs de cet ouvrage.

Rouen, PURH, 2002

297 p. – 24 x 16 cm. – 25 €

ISBN : 2-87775-325-5

Une histoire du Havre inédite écrite en 1712

Hervé CHABANNES et Dominique ROUET

Les Antiquitez du Havre de Grâce, longtemps connues sous le nom de Mémoire du Havre, sont sans doute l’un des principaux textes relatifs à l’histoire du Havre. L’édition proposée ici, qui tient compte de l’ensemble des manuscrits disponibles et fournit tous les éléments d’éclaircissement nécessaires est en outre une étude approfondie et originale sur la naissance de ce texte et sur ses auteurs. Les Antiquitez du Havre de Grâce, longtemps connues sous le nom de Mémoire du Havre, sont sans doute l’un des principaux textes relatifs à l’histoire du Havre. L’édition proposée ici, qui tient compte de l’ensemble des manuscrits disponibles et fournit tous les éléments d’éclaircissement nécessaires est en outre une étude approfondie et originale sur la naissance de ce texte et sur ses auteurs.

Rouen, PURH, collection Histoire & Patrimoine (dir. Yannick Marec), 2010

24 x 17 cm. – 232 p. – 21 €

ISBN : 978-2-87775-502-3 – ISSN : 1959-321x

|

Publications des doctorants |

Réunir des historiens autour des morts, à la recherche de la construction des identités et de la mémoire collective, rien de plus facile. Morts, mémoires, identité, en 1882 les pages, trop célèbres, de Renan sur la Nation ébauchaient la trame de cette indissociable articulation des trois entrées (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Paris, 1882) : « Une nation, c’est une âme, un principe spirituel – deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession commune d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage que l’on a reçu indivis… » Nation pour l’identité, souvenirs pour la mémoire, héritage pour les morts, notre sujet est déjà là ! Le récit des historiens échappe ici à la simple visée réaliste pour devenir ce qui, par la description des morts, inscrit le « devoir-faire des vivants », plus que leur identité, leur être à venir (Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 480). Sans épiloguer davantage, telle serait la mission de l’historien comme celui qui fait parler les morts pour mieux cerner les possibles des vivants.

Réunir des historiens autour des morts, à la recherche de la construction des identités et de la mémoire collective, rien de plus facile. Morts, mémoires, identité, en 1882 les pages, trop célèbres, de Renan sur la Nation ébauchaient la trame de cette indissociable articulation des trois entrées (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Paris, 1882) : « Une nation, c’est une âme, un principe spirituel – deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession commune d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage que l’on a reçu indivis… » Nation pour l’identité, souvenirs pour la mémoire, héritage pour les morts, notre sujet est déjà là ! Le récit des historiens échappe ici à la simple visée réaliste pour devenir ce qui, par la description des morts, inscrit le « devoir-faire des vivants », plus que leur identité, leur être à venir (Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 480). Sans épiloguer davantage, telle serait la mission de l’historien comme celui qui fait parler les morts pour mieux cerner les possibles des vivants.

Le Livre des trois âges est un manuscrit énigmatique destiné au roi Louis XI. L’ouvrage traite d’éducation, de chasse, de bon gouvernement, de foi catholique, d’art de la guerre, le tout en 621 vers et douze miniatures. L’auteur, caché derrière un anagramme, est le Rouennais Pierre Choinet. « Medecin et astrologien » de Louis XI, il écrit ce poème moral et politique pour le roi en 1482 ou 1483. Quant aux douze magnifiques miniatures, elles ont été peintes par le Maître de l’échevinage de Rouen, artiste bien connu qui a travaillé pour les conseillers de la ville dans la seconde moitié du XVe siècle. Objet d’art exceptionnel, le Livre des trois âges n’avait jamais jusqu’à ce jour été ni reproduit, ni édité, car le texte était demeuré incompris. Ce précieux manuscrit est comme un « meuble à secret » dont la belle apparence camoufle des tiroirs dissimulés. Le lecteur est invité à découvrir la clé de cette oeuvre d’art qui contribue à éclairer les dernières années du règne de Louis XI.

Le Livre des trois âges est un manuscrit énigmatique destiné au roi Louis XI. L’ouvrage traite d’éducation, de chasse, de bon gouvernement, de foi catholique, d’art de la guerre, le tout en 621 vers et douze miniatures. L’auteur, caché derrière un anagramme, est le Rouennais Pierre Choinet. « Medecin et astrologien » de Louis XI, il écrit ce poème moral et politique pour le roi en 1482 ou 1483. Quant aux douze magnifiques miniatures, elles ont été peintes par le Maître de l’échevinage de Rouen, artiste bien connu qui a travaillé pour les conseillers de la ville dans la seconde moitié du XVe siècle. Objet d’art exceptionnel, le Livre des trois âges n’avait jamais jusqu’à ce jour été ni reproduit, ni édité, car le texte était demeuré incompris. Ce précieux manuscrit est comme un « meuble à secret » dont la belle apparence camoufle des tiroirs dissimulés. Le lecteur est invité à découvrir la clé de cette oeuvre d’art qui contribue à éclairer les dernières années du règne de Louis XI. Plus qu’une histoire de l’argent en France durant la période contemporaine, cet ouvrage explore l’histoire des relations des Français avec l’argent. S’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire, il part de l’idée que l’argent est à la fois facteur, signe et conséquence de la valeur sociale des biens et des personnes. À la croisée de l’histoire économique, sociale, politique et culturelle, les approches proposées sont autant de contributions à une histoire totale de l’argent, cette réalité protéiforme des sociétés contemporaines.

Plus qu’une histoire de l’argent en France durant la période contemporaine, cet ouvrage explore l’histoire des relations des Français avec l’argent. S’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire, il part de l’idée que l’argent est à la fois facteur, signe et conséquence de la valeur sociale des biens et des personnes. À la croisée de l’histoire économique, sociale, politique et culturelle, les approches proposées sont autant de contributions à une histoire totale de l’argent, cette réalité protéiforme des sociétés contemporaines. La popularité de Garibaldi (1807-1882) a été et reste ex

La popularité de Garibaldi (1807-1882) a été et reste ex Le répertoire des manuscrits de l’abbaye de Jumièges recense toutes les sources permettant de reconstituer la liturgie de Jumièges au Moyen Âge et de découvrir la culture littéraire, musicale et le scriptorium de Jumièges. Si la transcription de quelques chants dans des manuscrits non liturgiques permet d’apprécier l’art vocal à partir de la seconde moitié du XIe siècle, la recension de onze manuscrits complets invite à suivre chaque étape de l’office des heures à partir de 1175 jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ce patrimoine est valorisé par l’analyse exhaustive d’un « manuscrit de référence » par type d’ouvrage (antiphonaire, psautier, bréviaire) qui, en s’appuyant sur les éditions monumentales des textes (bibliques et patristiques) et sur les répertoires spécialisés (chants et oraisons), permet de repérer aisément les éléments universels ou singuliers de la culture et de la dévotion à Jumièges. En particulier, le catalogue précise les variantes textuelles des chants à partir des éditions existantes, et confronte le répertoire de Jumièges aux grandes traditions musicales d’Île-de-France, de Lotharingie et d’Italie. L’analyse matérielle du manuscrit même rend aussi service à l’historien du livre et à l’historien d’Art et assure la sauvegarde de ce patrimoine fragile qui peut légitimement contribuer, tant en quantité qu’en qualité, à la fierté de la région de Haute-Normandie.

Le répertoire des manuscrits de l’abbaye de Jumièges recense toutes les sources permettant de reconstituer la liturgie de Jumièges au Moyen Âge et de découvrir la culture littéraire, musicale et le scriptorium de Jumièges. Si la transcription de quelques chants dans des manuscrits non liturgiques permet d’apprécier l’art vocal à partir de la seconde moitié du XIe siècle, la recension de onze manuscrits complets invite à suivre chaque étape de l’office des heures à partir de 1175 jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ce patrimoine est valorisé par l’analyse exhaustive d’un « manuscrit de référence » par type d’ouvrage (antiphonaire, psautier, bréviaire) qui, en s’appuyant sur les éditions monumentales des textes (bibliques et patristiques) et sur les répertoires spécialisés (chants et oraisons), permet de repérer aisément les éléments universels ou singuliers de la culture et de la dévotion à Jumièges. En particulier, le catalogue précise les variantes textuelles des chants à partir des éditions existantes, et confronte le répertoire de Jumièges aux grandes traditions musicales d’Île-de-France, de Lotharingie et d’Italie. L’analyse matérielle du manuscrit même rend aussi service à l’historien du livre et à l’historien d’Art et assure la sauvegarde de ce patrimoine fragile qui peut légitimement contribuer, tant en quantité qu’en qualité, à la fierté de la région de Haute-Normandie. Après avoir fleuri au Moyen Âge, les confréries religieuses ont connu un nouvel essor à Rouen, à partir du XVIe siècle. Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, elles sont des centaines, établies dans les églises paroissiales et dans les couvents de la ville, où hommes et femmes de toutes classes sociales s’inscrivent par obligation professionnelle ou par élan de piété. Toutes visent à créer une solidarité entre leurs membres, vivants et morts, et à en faire des catholiques exemplaires. Chacune traverse tour à tour des périodes de prospérité et de déclin. Par leurs manifestations extérieures et par leur fonctionnement démocratique, les confréries jouent dans la société urbaine un rôle comparable à celui, aujourd’hui, des multiples associations Loi 1901. Le présent ouvrage tente de faire l’inventaire de ces confréries et publie les documents les plus significatifs, textes et images, qu’elles nous ont laissés.

Après avoir fleuri au Moyen Âge, les confréries religieuses ont connu un nouvel essor à Rouen, à partir du XVIe siècle. Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, elles sont des centaines, établies dans les églises paroissiales et dans les couvents de la ville, où hommes et femmes de toutes classes sociales s’inscrivent par obligation professionnelle ou par élan de piété. Toutes visent à créer une solidarité entre leurs membres, vivants et morts, et à en faire des catholiques exemplaires. Chacune traverse tour à tour des périodes de prospérité et de déclin. Par leurs manifestations extérieures et par leur fonctionnement démocratique, les confréries jouent dans la société urbaine un rôle comparable à celui, aujourd’hui, des multiples associations Loi 1901. Le présent ouvrage tente de faire l’inventaire de ces confréries et publie les documents les plus significatifs, textes et images, qu’elles nous ont laissés. La Libération est marquée par une très forte inquiétude des pouvoirs publics face à la délinquance juvénile et face à la jeunesse en difficulté. La Seine-Inférieure, fortement ébranlée par les séquelles de la guerre, souffre d’un équipement très insuffisant pour la prise en charge de ces mineurs. Toutefois, le milieu associatif réussit à rattraper son retard avec l’aide, en particulier, de personnalités locales dont le rôle est déterminant. Tout au long de cette période, les établissements spécialisés affinent leurs méthodes et leurs projets pédagogiques grâce aux progrès de la formation des éducateurs et en s’ouvrant aux autres spécialistes de l’enfance.

La Libération est marquée par une très forte inquiétude des pouvoirs publics face à la délinquance juvénile et face à la jeunesse en difficulté. La Seine-Inférieure, fortement ébranlée par les séquelles de la guerre, souffre d’un équipement très insuffisant pour la prise en charge de ces mineurs. Toutefois, le milieu associatif réussit à rattraper son retard avec l’aide, en particulier, de personnalités locales dont le rôle est déterminant. Tout au long de cette période, les établissements spécialisés affinent leurs méthodes et leurs projets pédagogiques grâce aux progrès de la formation des éducateurs et en s’ouvrant aux autres spécialistes de l’enfance. Ce cahier du GRHIS est le troisième consacré à la correspondance. La lettre y est, cette fois, envisagée moins pour elle-même que comme document de l’histoire. Les historiens l’utilisent certes depuis longtemps déjà dans leurs travaux, mais ponctuellement. Depuis une vingtaine d’années, toutefois, un nombre croissant en a fait l’objet central de leurs recherches. L’intérêt nouveau porté à l’intime et à l’individu explique largement cet engouement pour la littérature du moi. Mais la lettre, à la croisée de l’individu et du social, permet également d’aller au-delà de l’introspection personnelle. Elle nous informe sur la société tout entière, sur la religion comme sur l’amitié, sur l’aristocratie mais aussi, quoique plus rarement, sur les classes populaires. Elle est un prisme idéal pour décrypter le bagage culturel des scripteurs et mesurer l’échec scolaire tout autant que la maîtrise de l’écrit. Il s’agit néanmoins d’une source difficile à manier. Elle impose donc une démarche rigoureuse qui exige une bonne connaissance du contexte, des codes épistolaires ainsi que de la psychologie et de la mise en scène de soi. La lettre surtout est un document subjectif, confronté de façon récurrente aux problèmes de l’exagération et du mensonge. Mais elle seule, inversement, permet de faire une histoire des sensibilités et une histoire des mentalités.

Ce cahier du GRHIS est le troisième consacré à la correspondance. La lettre y est, cette fois, envisagée moins pour elle-même que comme document de l’histoire. Les historiens l’utilisent certes depuis longtemps déjà dans leurs travaux, mais ponctuellement. Depuis une vingtaine d’années, toutefois, un nombre croissant en a fait l’objet central de leurs recherches. L’intérêt nouveau porté à l’intime et à l’individu explique largement cet engouement pour la littérature du moi. Mais la lettre, à la croisée de l’individu et du social, permet également d’aller au-delà de l’introspection personnelle. Elle nous informe sur la société tout entière, sur la religion comme sur l’amitié, sur l’aristocratie mais aussi, quoique plus rarement, sur les classes populaires. Elle est un prisme idéal pour décrypter le bagage culturel des scripteurs et mesurer l’échec scolaire tout autant que la maîtrise de l’écrit. Il s’agit néanmoins d’une source difficile à manier. Elle impose donc une démarche rigoureuse qui exige une bonne connaissance du contexte, des codes épistolaires ainsi que de la psychologie et de la mise en scène de soi. La lettre surtout est un document subjectif, confronté de façon récurrente aux problèmes de l’exagération et du mensonge. Mais elle seule, inversement, permet de faire une histoire des sensibilités et une histoire des mentalités. Au cours de l’antiquité et du Haut-Moyen Âge, l’Afrique du Nord a vu s’établir de nombreux peuples sur le substrat indigène. Phéniciens, Romains, Vandales et Arabes ont modifié sans cesse les composantes culturelles de cette vaste région. Invention, réappropriation des mythes anciens et modernes, découvertes archéo-logiques, c’est à une réflexion sur toutes ces questions qu’invitent les auteurs de cet ouvrage.

Au cours de l’antiquité et du Haut-Moyen Âge, l’Afrique du Nord a vu s’établir de nombreux peuples sur le substrat indigène. Phéniciens, Romains, Vandales et Arabes ont modifié sans cesse les composantes culturelles de cette vaste région. Invention, réappropriation des mythes anciens et modernes, découvertes archéo-logiques, c’est à une réflexion sur toutes ces questions qu’invitent les auteurs de cet ouvrage. Les Antiquitez du Havre de Grâce, longtemps connues sous le nom de Mémoire du Havre, sont sans doute l’un des principaux textes relatifs à l’histoire du Havre. L’édition proposée ici, qui tient compte de l’ensemble des manuscrits disponibles et fournit tous les éléments d’éclaircissement nécessaires est en outre une étude approfondie et originale sur la naissance de ce texte et sur ses auteurs.

Les Antiquitez du Havre de Grâce, longtemps connues sous le nom de Mémoire du Havre, sont sans doute l’un des principaux textes relatifs à l’histoire du Havre. L’édition proposée ici, qui tient compte de l’ensemble des manuscrits disponibles et fournit tous les éléments d’éclaircissement nécessaires est en outre une étude approfondie et originale sur la naissance de ce texte et sur ses auteurs.