|

|

Loïc VADELORGE (textes réunis par)

Près de 2000 musées en France à l’aube de l’an 2000 ! Le chiffre aurait paru bien improbable à un contemporain de la Révolution française interrogé sur le sujet à une époque où les musées pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Pourtant le phénomène est moins récent qu’un regard rapide sur la situation muséographique pourrait le laisser croire. Les musées français affichent aujourd’hui une existence souvent centenaire. Parmi eux les musées de province, longtemps caricaturés, apparaissent aujourd’hui comme les principales vitrines culturelles des collectivités locales. Leur histoire, connue par bribes, s’impose aujourd’hui comme une nécessité à qui veut comprendre leur place symbolique contemporaine et plus largement le maillage culturel d’une nation qui ne se résume pas aux clichés du rapport centre-périphérie. Près de 2000 musées en France à l’aube de l’an 2000 ! Le chiffre aurait paru bien improbable à un contemporain de la Révolution française interrogé sur le sujet à une époque où les musées pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Pourtant le phénomène est moins récent qu’un regard rapide sur la situation muséographique pourrait le laisser croire. Les musées français affichent aujourd’hui une existence souvent centenaire. Parmi eux les musées de province, longtemps caricaturés, apparaissent aujourd’hui comme les principales vitrines culturelles des collectivités locales. Leur histoire, connue par bribes, s’impose aujourd’hui comme une nécessité à qui veut comprendre leur place symbolique contemporaine et plus largement le maillage culturel d’une nation qui ne se résume pas aux clichés du rapport centre-périphérie.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 4, 1996

24 x 16 cm. – 97 p. – 14,48 €

ISBN : 2-87775-207-0

Daniel-Odon HUREL (textes réunis par)

Les neufs textes publiés dans ce recueil témoignent de la vitalité des recherches menées autour de l’art épistolaire depuis plusieurs années. Les historiens et littéraires qui en sont les auteurs présentent des corpus très divers dans le souci d’évoquer le long terme historique, selon la tradition des travaux du GRHIS. Ce volume permet aussi de montrer la place réelle de l’étude de l’épistolarité médiévale dans l’historiographie actuelle. Derrière ces “Regards sur la correspondance”, se profile le thème de la “Naissance et de la fin de l’échange épistolaire”, sous titre donné à cette journée d’études tenue à Rouen le 10 décembre 1994 : les lettres de Cicéron (E. Deniaux), saint Augustin (I. Holtz), Gerbert d’Aurillac (P. Riché), Lambert, évêque d’Arras (L. Morelle), Erasme (A. Godin), l’abbé Galiani (A. Chamayou) et A. Barbès (J. -Y. Mollier) sont tour à tour abordées sans oublier des correspondances plus administratives en milieu ecclésiastique à l’époque moderne (P. Goujard et D.-O. Hurel). Les neufs textes publiés dans ce recueil témoignent de la vitalité des recherches menées autour de l’art épistolaire depuis plusieurs années. Les historiens et littéraires qui en sont les auteurs présentent des corpus très divers dans le souci d’évoquer le long terme historique, selon la tradition des travaux du GRHIS. Ce volume permet aussi de montrer la place réelle de l’étude de l’épistolarité médiévale dans l’historiographie actuelle. Derrière ces “Regards sur la correspondance”, se profile le thème de la “Naissance et de la fin de l’échange épistolaire”, sous titre donné à cette journée d’études tenue à Rouen le 10 décembre 1994 : les lettres de Cicéron (E. Deniaux), saint Augustin (I. Holtz), Gerbert d’Aurillac (P. Riché), Lambert, évêque d’Arras (L. Morelle), Erasme (A. Godin), l’abbé Galiani (A. Chamayou) et A. Barbès (J. -Y. Mollier) sont tour à tour abordées sans oublier des correspondances plus administratives en milieu ecclésiastique à l’époque moderne (P. Goujard et D.-O. Hurel).

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 5, 1996

134 p. – Épuisé

ISBN : 2-87775-211-9

Loïc VADELORGE et Ludovic TOURNÈS (textes réunis par)

Des fanfares de villages aux hots-clubs de jazz, des canson des troubadours aux compositions post-modernes de Michaël Nyman, Les sociabilités musicales passent en revue les manières de faire de la musique ensemble à travers l’histoire. Au-delà des spécificités des différentes périodes, on y voit se déployer des stratégies de distinction inédites. Des fanfares de villages aux hots-clubs de jazz, des canson des troubadours aux compositions post-modernes de Michaël Nyman, Les sociabilités musicales passent en revue les manières de faire de la musique ensemble à travers l’histoire. Au-delà des spécificités des différentes périodes, on y voit se déployer des stratégies de distinction inédites.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 6, 1997

24 x 16 cm. – 148 p. – Épuisé

ISBN : 2-87775-222-4

Alain LEMÉNOREL (dir.)

Peut-on parler d’une sociabilité spécifique à cette notion polysémique qu’est la rue ? De l’antiquité à nos jours, les réponses s’articulent autour de trois thèmes majeurs : le rôle du paysage urbain, les pratiques sociales, et l’imaginaire politique, religieux et festif. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage éclairent toutes les ambiguïtés du sujet, conséquences des multiples fonctions, usages et représentations de la rue à travers les âges. Peut-on parler d’une sociabilité spécifique à cette notion polysémique qu’est la rue ? De l’antiquité à nos jours, les réponses s’articulent autour de trois thèmes majeurs : le rôle du paysage urbain, les pratiques sociales, et l’imaginaire politique, religieux et festif. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage éclairent toutes les ambiguïtés du sujet, conséquences des multiples fonctions, usages et représentations de la rue à travers les âges.

Rouen PUR, 1997

27 x 21 cm. – 472 p. – 28,97 €

ISBN : 2-87775-204-6

Michel PIGENET (dir.)

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 7, 1997

Épuisé

ISBN : 2877752275

Alain LEMÉNOREL (dir.)

L’historiographie ouvrière a été longtemps surdéterminée par l’histoire politique. L’investissement des historiens comme des sociologues dans la sociabilité ouvrière s’inscrit, comme point d’aboutissement actuel, dans l’évolution de l’historiographie ouvrière. L’historiographie ouvrière a été longtemps surdéterminée par l’histoire politique. L’investissement des historiens comme des sociologues dans la sociabilité ouvrière s’inscrit, comme point d’aboutissement actuel, dans l’évolution de l’historiographie ouvrière.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 8, 1998

24 x 16 cm. – 102 p. – 14,48 €

ISBN : 2-87775-234-8

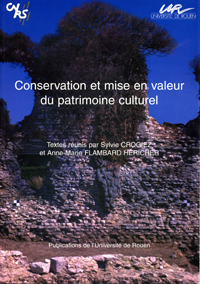

Sylvie CROGIEZ et Anne-Marie FLAMBARD HÉRICHER (textes réunis par)

La journée d’études, qui est à l’origine de cette publication, a été centrée sur les problèmes engendrés par le patrimoine et ses rapports avec le monde et avec le public actuels. Ne pouvant prendre en compte toutes les formes du patrimoine, elle en a abordé trois aspects principaux particulièrement représentatifs de la Normandie : le patrimoine industriel, le patrimoine urbain et le patrimoine archéologique qui, tous trois, posent des problèmes qui leur sont spécifiques. Parmi les questions posées, elle a tenté de définir comment préserver ces trois types de patrimoine, de préciser ce qu’il convient de conserver et avec quel objectif, de proposer des modalités de mise en valeur et de présentation au public. En voulant dépasser le stade de la recherche théorique et de la simple connaissance du patrimoine, l’intervention des professionnels et des « gens de terrain » a été privilégiée afin d’aborder les problèmes concrets de reconnaissance et d’amé-nagement. La journée d’études, qui est à l’origine de cette publication, a été centrée sur les problèmes engendrés par le patrimoine et ses rapports avec le monde et avec le public actuels. Ne pouvant prendre en compte toutes les formes du patrimoine, elle en a abordé trois aspects principaux particulièrement représentatifs de la Normandie : le patrimoine industriel, le patrimoine urbain et le patrimoine archéologique qui, tous trois, posent des problèmes qui leur sont spécifiques. Parmi les questions posées, elle a tenté de définir comment préserver ces trois types de patrimoine, de préciser ce qu’il convient de conserver et avec quel objectif, de proposer des modalités de mise en valeur et de présentation au public. En voulant dépasser le stade de la recherche théorique et de la simple connaissance du patrimoine, l’intervention des professionnels et des « gens de terrain » a été privilégiée afin d’aborder les problèmes concrets de reconnaissance et d’amé-nagement.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 9, 1999

29,7 x 21 cm. – 114 p. – 18,29 €

ISBN : 2-87775-260-7

Bruno TABUTEAU (dir.)

Les 12 et 13 juin 1998, le GRHIS a accueilli la deuxième table ronde des historiens et archéologues de la lèpre et des lépreux du groupe de Göttingen. Ces spécialistes européens ont d’abord exposé l’état de leurs recherches, avant de poursuivre par des perspectives scientifiques. Mais plusieurs d’entre eux se sont également essayés à aborder l’histoire des lépreux sous l’angle de la sociabilité, thème spécifique des travaux du GRHIS et dont la valeur heuristique s’applique pleinement à l’objet d’histoire multidimensionnelle, sinon totale, que représentent la lèpre et les lépreux, lesquels ne peuvent qu’enrichir, en retour, la problématique de la sociabilité et occuper une place de choix sur cet autre chantier ouvert de la recherche. Les 12 et 13 juin 1998, le GRHIS a accueilli la deuxième table ronde des historiens et archéologues de la lèpre et des lépreux du groupe de Göttingen. Ces spécialistes européens ont d’abord exposé l’état de leurs recherches, avant de poursuivre par des perspectives scientifiques. Mais plusieurs d’entre eux se sont également essayés à aborder l’histoire des lépreux sous l’angle de la sociabilité, thème spécifique des travaux du GRHIS et dont la valeur heuristique s’applique pleinement à l’objet d’histoire multidimensionnelle, sinon totale, que représentent la lèpre et les lépreux, lesquels ne peuvent qu’enrichir, en retour, la problématique de la sociabilité et occuper une place de choix sur cet autre chantier ouvert de la recherche.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 11, 2000

24 x 16 cm. – 98 p. – Épuisé

ISBN : 2-87775-287-9

Christine GAUDIN-NASLIN (dir.)

Les actes de cette journée d’étude rassemblent un ensemble de contributions originales mettant en lumière l’intérêt de l’institution maçonnique comme terrain privilégié pour l’observation des processus de construction d’une mémoire collective. En effet, dès le XVIIIe siècle, les francs-maçons ont saisi l’importance d’écrire leur histoire ; il en résulte une richesse considérable de sources historiographiques et d’archives administratives, trop souvent méconnues. Les contributions permettent non seulement d’appréhender des identités collectives singulières, mais aussi de revenir sur la place que la franc-maçonnerie a occupée dans des grands moments de l’histoire nationale : Révolution française, Troisième République, Seconde Guerre mondiale. Les textes et les discussions réunis ici témoignent que l’histoire maçonnique a atteint sa pleine maturité et ne cesse de se renouveler, d’un point de vue tant problématique que méthodologique. Les actes de cette journée d’étude rassemblent un ensemble de contributions originales mettant en lumière l’intérêt de l’institution maçonnique comme terrain privilégié pour l’observation des processus de construction d’une mémoire collective. En effet, dès le XVIIIe siècle, les francs-maçons ont saisi l’importance d’écrire leur histoire ; il en résulte une richesse considérable de sources historiographiques et d’archives administratives, trop souvent méconnues. Les contributions permettent non seulement d’appréhender des identités collectives singulières, mais aussi de revenir sur la place que la franc-maçonnerie a occupée dans des grands moments de l’histoire nationale : Révolution française, Troisième République, Seconde Guerre mondiale. Les textes et les discussions réunis ici témoignent que l’histoire maçonnique a atteint sa pleine maturité et ne cesse de se renouveler, d’un point de vue tant problématique que méthodologique.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 10, 2000

24 x 16 cm. – 99 p. – Épuisé

ISBN : 2-87775-265-8

Piroska NAGY (textes réunis par)

Les auteurs, normands et hongrois, examinent, dans un esprit comparatiste, les facteurs communs, ou divergents, de la conquête normande et de la conquête hongroise, ainsi que de la construction identitaire qui s’ensuivit. Ils s’interrogent sur les traces de la conquête dans l’historiographie, l’archéologie et la langue. Les auteurs, normands et hongrois, examinent, dans un esprit comparatiste, les facteurs communs, ou divergents, de la conquête normande et de la conquête hongroise, ainsi que de la construction identitaire qui s’ensuivit. Ils s’interrogent sur les traces de la conquête dans l’historiographie, l’archéologie et la langue.

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 13, 2001

24 x16 cm. – 109 p. – 14 €

ISBN : 2-87775-309-3

|

Publications des doctorants |

Près de 2000 musées en France à l’aube de l’an 2000 ! Le chiffre aurait paru bien improbable à un contemporain de la Révolution française interrogé sur le sujet à une époque où les musées pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Pourtant le phénomène est moins récent qu’un regard rapide sur la situation muséographique pourrait le laisser croire. Les musées français affichent aujourd’hui une existence souvent centenaire. Parmi eux les musées de province, longtemps caricaturés, apparaissent aujourd’hui comme les principales vitrines culturelles des collectivités locales. Leur histoire, connue par bribes, s’impose aujourd’hui comme une nécessité à qui veut comprendre leur place symbolique contemporaine et plus largement le maillage culturel d’une nation qui ne se résume pas aux clichés du rapport centre-périphérie.

Près de 2000 musées en France à l’aube de l’an 2000 ! Le chiffre aurait paru bien improbable à un contemporain de la Révolution française interrogé sur le sujet à une époque où les musées pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Pourtant le phénomène est moins récent qu’un regard rapide sur la situation muséographique pourrait le laisser croire. Les musées français affichent aujourd’hui une existence souvent centenaire. Parmi eux les musées de province, longtemps caricaturés, apparaissent aujourd’hui comme les principales vitrines culturelles des collectivités locales. Leur histoire, connue par bribes, s’impose aujourd’hui comme une nécessité à qui veut comprendre leur place symbolique contemporaine et plus largement le maillage culturel d’une nation qui ne se résume pas aux clichés du rapport centre-périphérie.

Peut-on parler d’une sociabilité spécifique à cette notion polysémique qu’est la rue ? De l’antiquité à nos jours, les réponses s’articulent autour de trois thèmes majeurs : le rôle du paysage urbain, les pratiques sociales, et l’imaginaire politique, religieux et festif. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage éclairent toutes les ambiguïtés du sujet, conséquences des multiples fonctions, usages et représentations de la rue à travers les âges.

Peut-on parler d’une sociabilité spécifique à cette notion polysémique qu’est la rue ? De l’antiquité à nos jours, les réponses s’articulent autour de trois thèmes majeurs : le rôle du paysage urbain, les pratiques sociales, et l’imaginaire politique, religieux et festif. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage éclairent toutes les ambiguïtés du sujet, conséquences des multiples fonctions, usages et représentations de la rue à travers les âges.

La journée d’études, qui est à l’origine de cette publication, a été centrée sur les problèmes engendrés par le patrimoine et ses rapports avec le monde et avec le public actuels. Ne pouvant prendre en compte toutes les formes du patrimoine, elle en a abordé trois aspects principaux particulièrement représentatifs de la Normandie : le patrimoine industriel, le patrimoine urbain et le patrimoine archéologique qui, tous trois, posent des problèmes qui leur sont spécifiques. Parmi les questions posées, elle a tenté de définir comment préserver ces trois types de patrimoine, de préciser ce qu’il convient de conserver et avec quel objectif, de proposer des modalités de mise en valeur et de présentation au public. En voulant dépasser le stade de la recherche théorique et de la simple connaissance du patrimoine, l’intervention des professionnels et des « gens de terrain » a été privilégiée afin d’aborder les problèmes concrets de reconnaissance et d’amé-nagement.

La journée d’études, qui est à l’origine de cette publication, a été centrée sur les problèmes engendrés par le patrimoine et ses rapports avec le monde et avec le public actuels. Ne pouvant prendre en compte toutes les formes du patrimoine, elle en a abordé trois aspects principaux particulièrement représentatifs de la Normandie : le patrimoine industriel, le patrimoine urbain et le patrimoine archéologique qui, tous trois, posent des problèmes qui leur sont spécifiques. Parmi les questions posées, elle a tenté de définir comment préserver ces trois types de patrimoine, de préciser ce qu’il convient de conserver et avec quel objectif, de proposer des modalités de mise en valeur et de présentation au public. En voulant dépasser le stade de la recherche théorique et de la simple connaissance du patrimoine, l’intervention des professionnels et des « gens de terrain » a été privilégiée afin d’aborder les problèmes concrets de reconnaissance et d’amé-nagement.

Les actes de cette journée d’étude rassemblent un ensemble de contributions originales mettant en lumière l’intérêt de l’institution maçonnique comme terrain privilégié pour l’observation des processus de construction d’une mémoire collective. En effet, dès le XVIIIe siècle, les francs-maçons ont saisi l’importance d’écrire leur histoire ; il en résulte une richesse considérable de sources historiographiques et d’archives administratives, trop souvent méconnues.

Les actes de cette journée d’étude rassemblent un ensemble de contributions originales mettant en lumière l’intérêt de l’institution maçonnique comme terrain privilégié pour l’observation des processus de construction d’une mémoire collective. En effet, dès le XVIIIe siècle, les francs-maçons ont saisi l’importance d’écrire leur histoire ; il en résulte une richesse considérable de sources historiographiques et d’archives administratives, trop souvent méconnues. Les auteurs, normands et hongrois, examinent, dans un esprit comparatiste, les facteurs communs, ou divergents, de la conquête normande et de la conquête hongroise, ainsi que de la construction identitaire qui s’ensuivit. Ils s’interrogent sur les traces de la conquête dans l’historiographie, l’archéologie et la langue.

Les auteurs, normands et hongrois, examinent, dans un esprit comparatiste, les facteurs communs, ou divergents, de la conquête normande et de la conquête hongroise, ainsi que de la construction identitaire qui s’ensuivit. Ils s’interrogent sur les traces de la conquête dans l’historiographie, l’archéologie et la langue.